高齢化の進む当院でのマルチモビディティの管理についてーSGLT2阻害薬を中心とした管理

マルチモビディティ(Multimorbidity)とは、「一人の患者が二つ以上の慢性疾患を同時に有する状態」を指します。

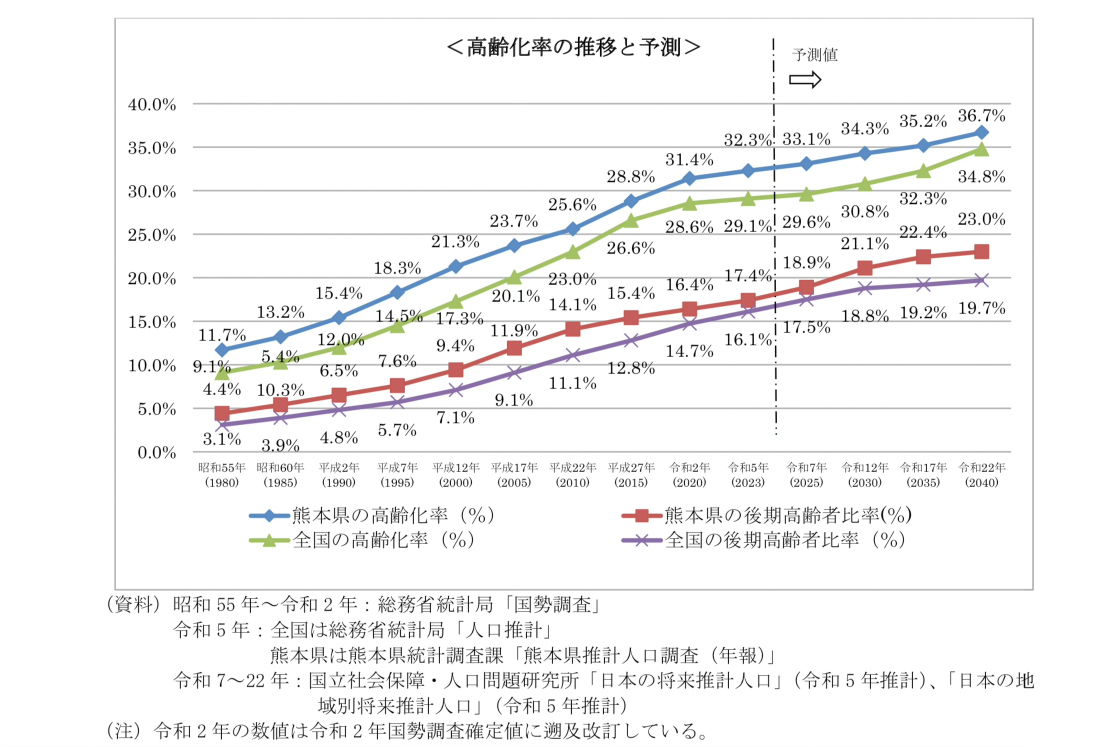

近年、特に玉名市の様に高齢化が進む地域社会においては、このマルチモビディティの患者が急増しており、医療・介護の現場で最も重要な課題の一つとなっています(熊本県においては高齢化率はすでに30%を超えており、玉名市も同様です)。

従来、疾患は個別に管理されることが多く、糖尿病、高血圧、心疾患、慢性腎臓病(CKD)などはそれぞれ別の専門医でフォローされることが一般的でした。

しかし、現実にはこれらの疾患は相互に関連し、進行が互いに影響し合うため、個別管理では患者全体のリスク低減に限界があります。

マルチモビディティは、疾患の数や種類のみに着目するのではなく、疾患同士がどのように複雑に絡み合い、患者の生活の質(QOL)や予後にどのように影響するかを包括的に捉えるべき概念です。

全国的な調査でも、マルチモビディティにはいくつかの代表的な疾患パターンが確認されており、中でも「心血管/腎/代謝疾患パターン」は生活習慣病を基盤にした最も典型的な形態の一つです。

このパターンでは、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心疾患、脳卒中、腎疾患が複合的に存在し、悪循環を形成します。

ひがしクリニックが主に診療する生活習慣病患者は、この代謝疾患パターンに該当するケースが非常に多く、マルチモビディティへの包括的な治療戦略が求められています。

こうした状況下で、SGLT2阻害薬はマルチモビディティ管理における重要な「キードライバー」として注目されています。

従来の糖尿病治療薬は血糖コントロールを主目的としていましたが、SGLT2阻害薬は血糖降下作用に加え、心不全入院リスクの低減、腎機能悪化の抑制、体重・血圧・尿酸値あるいは脂肪肝の改善といった多面的な臓器保護効果を有しており、疾患ごとに分断された治療アプローチを一元化できる可能性を示しています。

心血管疾患・腎疾患・代謝疾患が絡むマルチモビディティにおいて、SGLT2阻害薬はこれらの疾患群を同時にターゲットとし、疾患間の悪循環を断ち切る基盤薬と位置付けられるようになりました。

特に高齢化が進行し、医療資源が限られる玉名市のような地域では、限られた治療資源で最大限のアウトカムを得る必要があります。

こうした地域特性を踏まえると、SGLT2阻害薬は一剤で複数のリスク管理を可能にする合理的かつ効率的な選択肢となります。

心不全予防、心筋梗塞・脳梗塞再発予防、腎機能温保護、血糖値、生活習慣病の重症化予防を包括的に実現できる点は、訪問診療や外来の双方で非常に有用です。

一方で、SGLT2阻害薬のみですべてを解決することはできません。

心血管イベントの二次予防にはスタチンや抗血小板薬の適正使用が不可欠であり、血糖スパイク対策としてGLP-1受容体作動薬の併用も検討されるべきです。

また、SGLT2阻害薬による体重減少が過度に進むと、高齢患者ではフレイル・サルコペニアのリスクが高まる可能性があり、栄養・運動の評価や支援も継続して行う必要があります。

まとめると、マルチモビディティの管理とは、単に個別疾患を同時に治療することではなく、疾患間の関連性を理解し、患者全体のリスクと生活の質を包括的に最適化する医療モデルです。

SGLT2阻害薬は、こうしたマルチモビディティの複雑性に対して横断的に効果を発揮できる中核的な治療薬であり、生活習慣病クリニックであるひがしクリニックにおいて、データドリブンな疾患管理を軸に積極的に活用すべき有力な選択肢といえます。

ひがしクリニックがSGLT2阻害薬を中心とした包括的治療戦略を推進することで、玉名市における高齢患者の健康寿命延伸と生活の質向上に大きく貢献できると考えます。

(資料)昭和55年~令和2年:総務省統計局「国勢調査」

令和5年:全国は総務省統計局「人口推計」

熊本県は熊本県統計調査課「熊本県推計人口調査(年報)」

令和7~22年:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(令和5年推計)、「日本の地域別将来推計人口」(令和5年推計)

(注)令和2年の数値は和2年国勢調査確定値に遡及改訂している

熊本県ホームページより資料作成